Contexte du diagnostic préimplantatoire

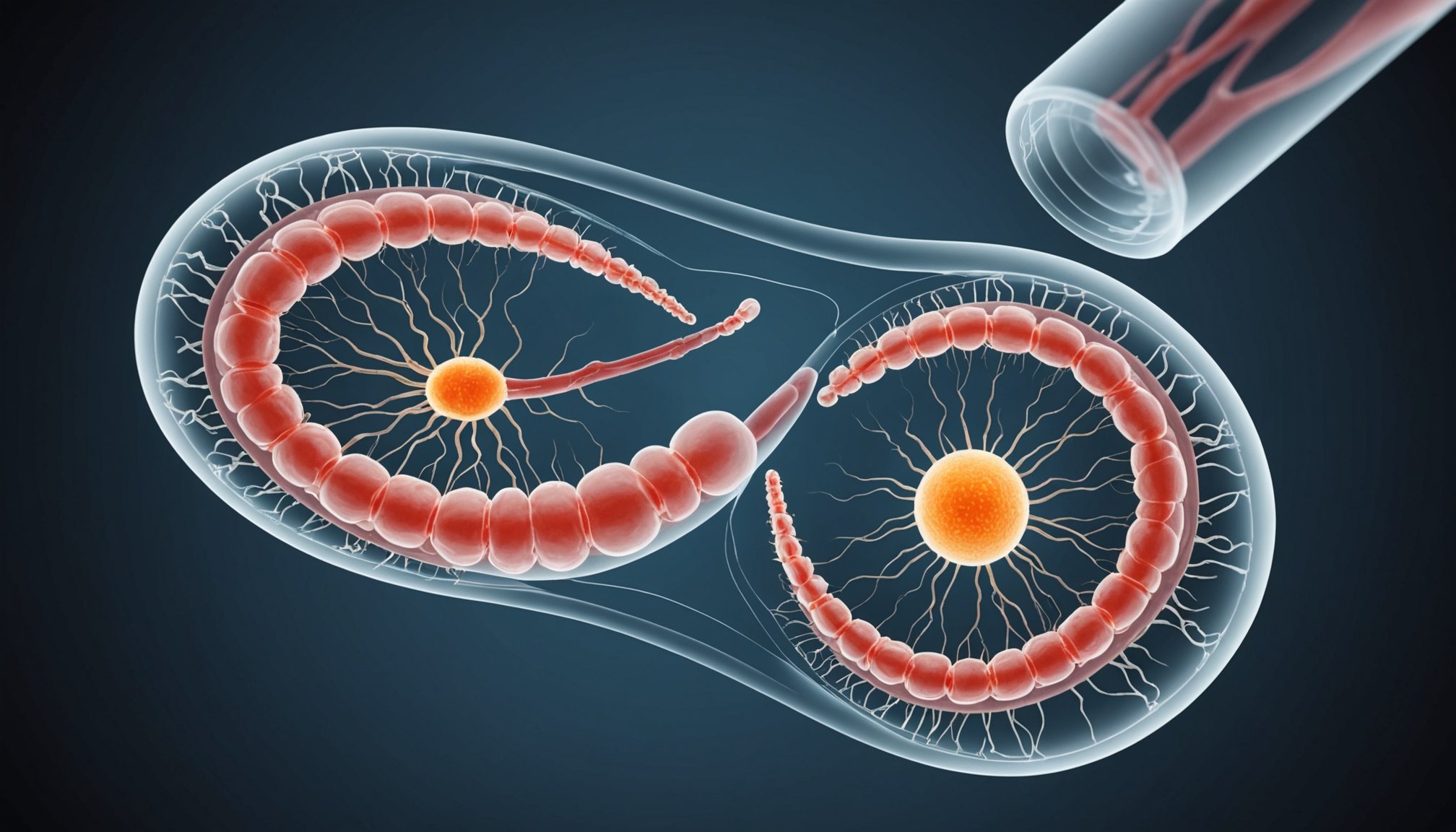

Le diagnostic préimplantatoire (PGD) repose sur une révolution technologique significative qui a démarré dans les années 1990. Initialement, ces techniques permettaient de détecter certaines maladies génétiques graves avant l’implantation des embryons en fécondation in vitro. Depuis, les avancées en génétique ont élargi leur champ d’application et amélioré leur précision. Désormais, il est possible d’identifier de très nombreuses anomalies chromosomiques, contribuant à une baisse significative des taux d’échecs lors des implantations embryonnaires.

En parallèle, l’essor des techniques de séquençage à haut débit a démocratisé l’accès à l’information génétique, bouleversant ainsi les pratiques médicales traditionnelles. Ces technologies offrent des perspectives de dépistage sans précédent, mais suscitent également des débats éthiques et réglementaires cruciaux. Les réglementations autour du PGD varient considérablement selon les pays, reflétant une diversité culturelle et légale. Alors que certains pays adoptent une approche restrictive, d’autres intègrent ces pratiques au cœur de leur système de santé, soulignant l’importance d’un cadre éthique clair et bien défini.

A lire également : Les différents types de grippe

Ces avancées soulèvent des enjeux importants quant à l’impact potentiel sur l’évolution génétique de la société et la nécessité d’un accompagnement éthique rigoureux pour prévenir les dérives possibles.

Enjeux éthiques principaux liés au PGD

Dans le cadre du diagnostic préimplantatoire (PGD), plusieurs enjeux éthiques émergent, notamment autour de l’idée d’eugénisme. La possibilité de sélectionner des embryons exempts de maladies génétiques met en lumière le risque potentiel de discrimination basée sur la génétique, entraînant un déclin de la diversité génétique. En effet, certains craignent que cette pratique alimente un idéal de perfection génétique, remettant en question les valeurs d’inclusion et de diversité au sein des sociétés modernes.

En parallèle : Intolérance à l'histamine : décryptage des symptômes et solutions

Droits des embryons

L’un des débats majeurs gravite autour des droits des embryons. Ces discussions présentent des défis éthiques complexes, car il s’agit de déterminer à quel point un embryon est considéré comme ayant des droits. Dans certains contextes, cela suscite des questionnements sur la considération morale qu’un embryon doit recevoir, surtout lorsqu’il est sujet à sélection ou destruction.

Les inquiétudes concernant ces implications éthiques exigent un dialogue approfondi et une élaboration claire de normes éthiques. Ce dialogue vise à éviter des interprétations qui pourraient conduire à des pratiques discriminatoires. Le PGD, s’il n’est pas encadré, pourrait potentiellement façonner les futures générations de manière à exclure certaines caractéristiques considérées comme “indésirables”, modifiant ainsi le patrimoine génétique collectif.

Perspectives et avis des différentes parties prenantes

L’usage du diagnostic préimplantatoire (PGD) est source de débats parmi les éthiciens, les professionnels de santé et les couples concernés. Les éthiciens soulèvent des préoccupations sur les implications morales du PGD, insistant sur le risque de tomber dans l’eugénisme. Ces discussions évoluent autour de la préservation de la diversité génétique et des droits des embryons, des questions cruciales dans des sociétés valorisant l’inclusion.

Les professionnels de santé, quant à eux, reconnaissent l’avancée scientifique mais plaident pour une utilisation éthique et encadrée du PGD. Ils défendent l’idée que, malgré ses bénéfices cliniques, la pratique nécessite une régulation rigoureuse pour éviter des dérives potentielles, notamment la discrimination génétique.

Les couples ayant recours au PGD partagent souvent un vécu complexe, parfois anxiogène. Nombreux sont ceux qui voient dans le PGD une chance d’avoir des enfants en bonne santé, mais ils expriment aussi des interrogations sur les implications éthiques et sociales de ces choix. Ce parcours est fréquemment un espace de dialogue intime entre désir parental et responsabilité éthique face aux futurs héritages génétiques. Ces avis pluriels enrichissent le débat entourant le diagnostic préimplantatoire au sein des sociétés modernes.

Cadre légal et réglementaire du diagnostic préimplantatoire

Les enjeux juridiques du diagnostic préimplantatoire (PGD) varient considérablement à l’échelle mondiale. Chaque pays adapte la législation autour du PGD selon ses normes culturelles et éthiques. Un aperçu des lois révèle des disparités marquées : alors que certains pays interdisent strictement toute forme de sélection d’embryons, d’autres définissent un cadre légal plus ouvert, permettant aux parents d’accéder à ces techniques sous certaines conditions.

Les droits des embryons font l’objet de débats dans les domaines légaux et éthiques. Dans certains contextes, la législation évolue pour garantir des droits spécifiques aux embryons, influençant directement les décisions parentales et les pratiques médicales. Les implications juridiques de ces législations peuvent porter sur des aspects tels que le consentement parental, la destruction d’embryons non sélectionnés, et les conséquences d’une sélection génétique.

La diversité des cadres légaux met en lumière le besoin d’une régulation harmonisée, surtout dans le contexte de la mondialisation des pratiques médicales. Les décisions prises au niveau législatif déterminent non seulement l’accès aux technologies de la santé, mais influencent également les débats éthiques qui sous-tendent les pratiques du PGD.

Études de cas et impacts sociétaux

L’impact du diagnostic préimplantatoire (PGD) ne se résume pas uniquement à des considérations médicales ou éthiques. Des études de cas illustrent son influence sociétale diverse à travers le monde. Un exemple marquant est l’évolution des perceptions publiques sur les maladies génétiques à la suite de son application. Certains aspects de ces perceptions ont été significativement modifiés, incitant à une discussion plus ouverte sur la façon dont la génétique est abordée au niveau sociétal.

Un autre cas révèle l’impact du PGD sur la démographie d’une communauté, modifiant la répartition de certaines maladies héréditaires. Ces transformations génèrent des débats autour de l’avenir génétique des générations futures, posant la question de l’équilibre entre progrès médical et préservation de la diversité génétique.

Le PGD soulève également des interrogations sur les attentes sociales concernant la santé et la normalité. L’augmentation de l’accès à ce diagnostic, ajustée par des normes éthiques, devrait encourager une réflexion sur notre définition de la “normalité”. Ainsi, le diagnostic préimplantatoire ne façonne pas seulement la médecine, mais il influence également les valeurs sociétales futures. Les implications de ces changements nécessitent une analyse approfondie des retombées à long terme sur la cohésion sociale.